「片耳難聴者が利用できる福祉制度」ではさまざまな制度をご紹介しましたが、

その他の福祉制度の中には、

片耳難聴に関係がありそうに見えて実際は対象とならないものもあります。

ここではそれらについて説明します。

1. 身体障害者手帳

「障害者手帳」*1は、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称した一般的な呼称のことです。

どの手帳も、障害者総合支援法の対象となり様々な支援策が講じられています。

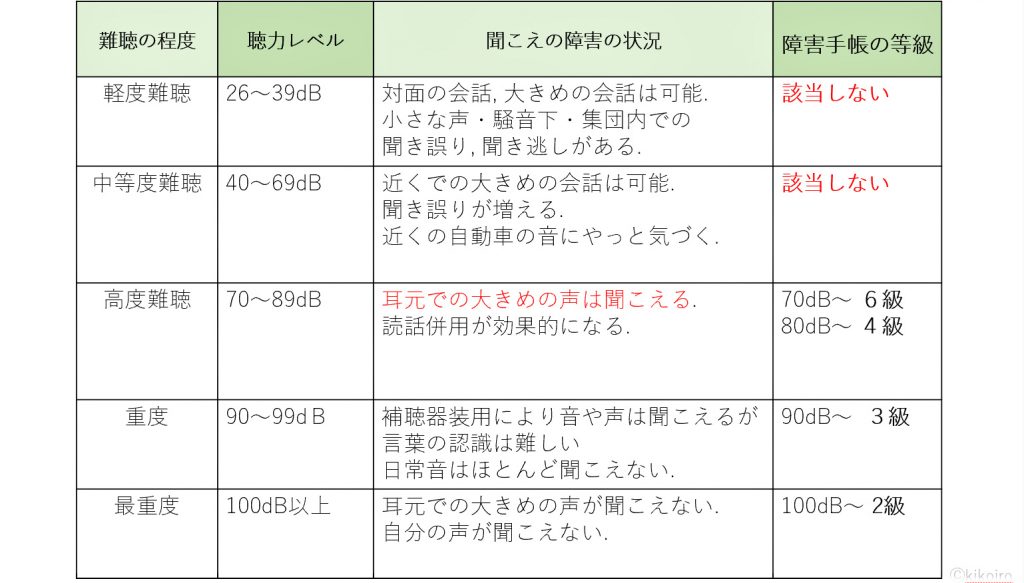

この中で身体の機能「聴覚」に一定以上の障害があると認められた方に交付されるのが、「身体障害者手帳(聴覚障害)」。

身体障害のある人の自立や社会活動の参加を促し、支援することが目的です。

片耳難聴はその対象になりません。

聴覚機能の障害で対象となるのは、両耳の難聴で、

「片方の聴力レベルが90dB以上で、かつもう片方の耳も聞こえにくい(50dB以上)」場合です。

詳細

受けられる援助は、等級や自治体によって異なります。

主に、税の障害者控除・公共交通機関の割引・NHK受信料免除・公共施設の入園無料・補装具や自立支援医療費助成など各制度に紐づく支援を申請することができます

2. 補装具支給

障害者総合支援法に基づき国や市区町村が「補装具支給」*2という助成を行っていますが、

これは障害者手帳の所持者が対象となります。

つまり「1. 身体障害者手帳」で説明したとおり、片耳難聴者が利用できる制度ではありません。

補聴器の購入については、軽中度難聴者向けの助成を独自に行っている自治体もあります。

詳しくは「自治体独自の助成」をご覧ください。

3. 障害者雇用

事業者には、障害を持つ人の職業生活・経済の自立を図るために、

障害を持つ人を全体数の一定の割合雇用する義務が定められています*3。

障害者雇用枠の対象となるのは、障害者手帳を所持している希望者です。

つまり「1. 身体障害者手帳」で説明したとおり、片耳難聴者は対象になりません。

ただし、障害者雇用での採用ではない場合も、必要な「合理的配慮」を受けることはできます。

「障害者差別解消法」では、「障害」とは

「障害および社会的障壁によって、継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されています。

片耳難聴や軽中度の難聴その他は、

手帳の有無に関わらず、合理的配慮が適用されると近年では考えられるようになっています。

合理的配慮:

障害を持つ人が必要とするときに申し出る。

事業者と話し合い、お互いが求めること・できることを理解し調整するよう努めること。

詳細

厚生労働省 障害者雇用

- *1 根拠法: 身体障害者福祉法

「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護する」ための法律。都道府県・指定都市又は中核市で障害の認定や交付の事務が行われている - *2 根拠法: 障害者総合支援法

- *3 根拠法: 障害者雇用促進法